なぜこのお祭りの知名度が低いのでしょう。

新潟県長岡市の中心部から南、静かな場所に似つかわしくないくらい立派な神社があります。

まもなく冬を迎える11月、この宝徳山稲荷大社で行われる神幸祭(よまつり)を訪れました。

宝徳山稲荷大社(ほうとくさんいなりたいしゃ)

宝徳山稲荷大社。(正式には寳德山稲荷大社のようです。)

歴史は縄文時代までに遡るとのことですが、はっきりした創建は分からないようです。

御祭神は天照白菊宝徳稲荷大神・日本古峰大神・八意思兼大神の三柱。

あまり馴染みのない神様ですが、名称から稲荷神をメインとしている神社のようです。

新潟県長岡市飯塚にあり、最寄り駅はJR越後岩塚駅(無人駅)。

駅からは徒歩10分くらいです。

現在の社殿は昭和から平成に建てられたものだそう。

それにしても大きく立派なので、企業などから多額の寄進があったのでしょうか。

敷地は広く、内宮、本宮、奥宮などの建物があります。

神様は11月の神幸祭後から翌年5月の春季大祭前までは内宮に祀られ、5月の春季大祭後から11月の神幸祭までは本宮に祀られます。

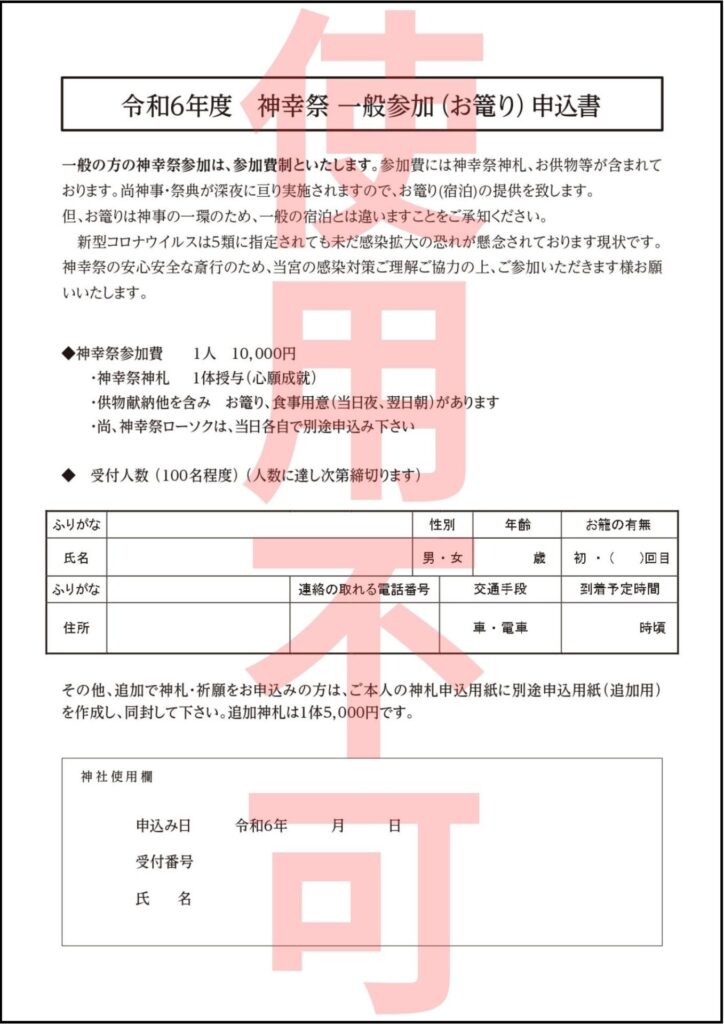

神幸祭参加の申し込み方法

神幸祭は例年、11月2日から3日にかけて行われます。

そして9月1日から神幸祭のお籠り(宿泊)の受付を始めるようです。

私が知ったのが8月末のことでした。

先着100名ほどで締め切られるようです。

宝徳山稲荷大社のホームページに申し込み方法が記載されていたので、すぐに申込書を印刷・記入して1名分の参加費1万円を入れた現金書留を送付しました。

参加費には以下が含まれます。

・宿泊費(県外の方のみ)

・夕食・朝食代(県外の方のみ)

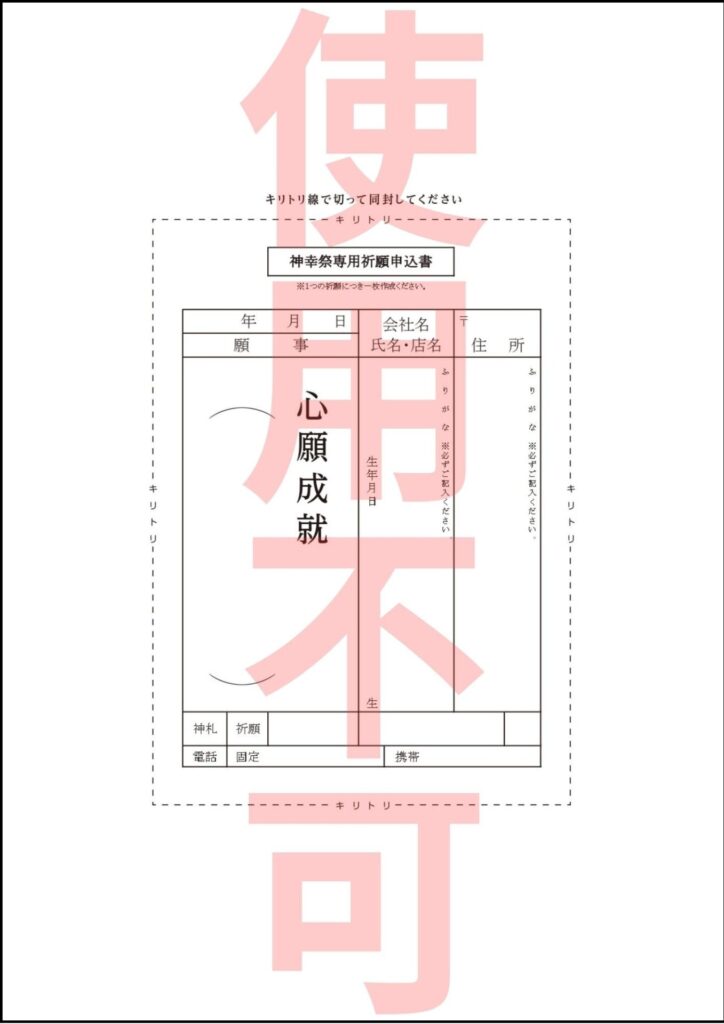

・祈願料(願い事を書きます。神幸祭の後に受け取る神札に書かれます。)

参考までに令和6年度の申込書はこちらでした。

※使用できません。

※無断掲載・無断加工なので問題あれば削除します。

数日後、宝徳山稲荷大社の方から電話が入りました。

現金書留が無事届いたこと、当日の受付などをご案内いただきました。

参加者(代表者)一人一人に電話をしているのですね。

大変なお手間をかけられています。

当日までの準備

11月の新潟は関東よりは寒いはず。

宿泊は神社の参集殿に雑魚寝、お風呂は無し。

どういう場所なんだろうと調べてみても情報は少ない。

ただ、御祈願を受けると神札とともにお供物のお下がりもいただくのですが、その中に一升瓶のお酒があるため、キャリーケースをお勧めする情報を見つけました。

《準備した方がよさそうなもの》

- キャリーケース:一升瓶のお酒を持って帰るため

- そこそこの現金:ローソク代、御朱印やお守り、屋台での買い物用

- 雑魚寝時の耳栓やアイマスク

私は靴下の替えは持っていきました。

あとは天気予報を確認します。

雨具が必要そうだったのでブーツで行きました。

神幸祭当日の受付

2024年11月2日、新幹線で長岡まで行き、在来線で越後岩塚駅へ。

この日は気温は低くないものの、しっかりと大雨。

雨具を出し必死にキャリーケースを転がし向かいました。

宝徳山稲荷大社は高台にあるので、坂道を登ります。

到着すると、敷地が広すぎてどこへ向かえば良いのか分かりにくかったのですが、他にも駅から向かう人が数人いたのでついていきました。

本宮まで行くと、人の姿が増えてきて受付を見つけました。

受付は14:00から始まっていました。

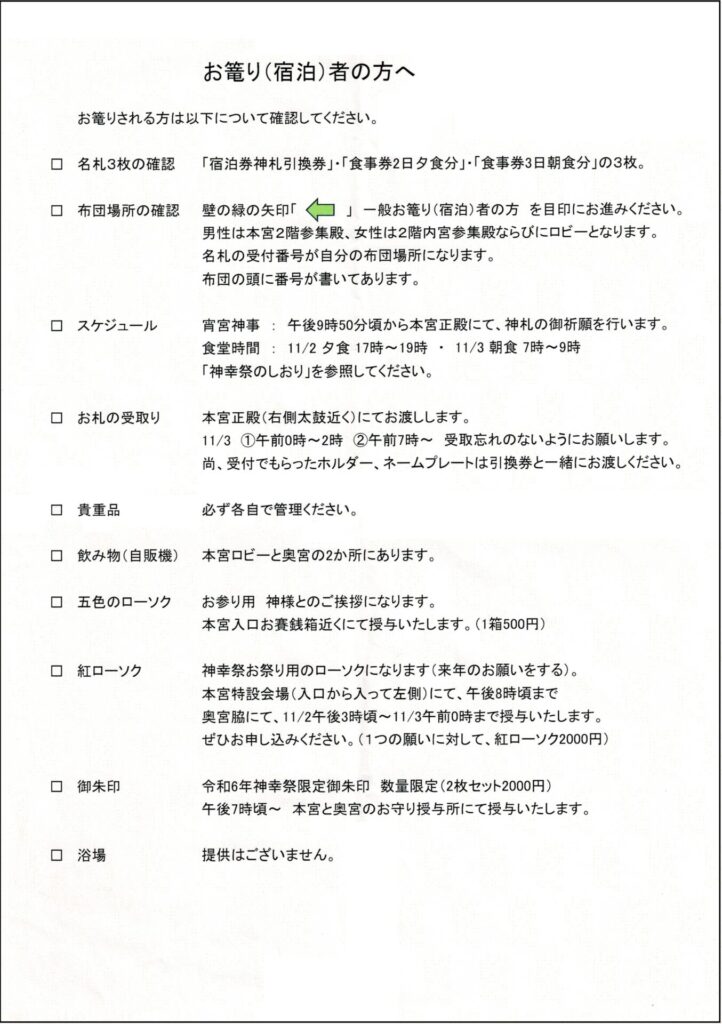

係の人に名前を伝えると、このような案内やネームプレート、引換券などをいただきました。

この日の宿泊人数は120名くらいいたようです。

女性のほうが多く、一人参加の方、年配者の方も結構おられました。

※社殿内は撮影禁止でした。道理でネット上の情報が少ないわけです。

就寝場所

女性の就寝場所は内宮の参集殿とロビーの2部屋になります。

本宮から渡り廊下を進むので結構移動距離がありました。

階段も多く荷物が多いと大変。

参集殿に到着すると雑魚寝用の布団が敷かれていました。

使う場所は指定されています。

番号が振ってあり、自分用の布団の場所を確認します。

布団は清潔で毛布もあり暖かい。

てっきり使い古されたくたくたの感じのものをイメージしていたので意外でした。

布団は隣の人とほとんどくっついているので少し気を遣いますが。

私は運良く端っこだったので、荷物を置くスペースが十分にありました。

両隣に人がいる場合は自分の枕元に荷物を置く形になります。

耳栓とアイマスクを準備しましたが、持って行って良かったです。

いびきをかく人がいたり、夜遅い時間になっても部屋の出入りがあるため照明がつけっぱなしになっていたからです。

食事場所

夕食は17:00-19:00、朝食は7:00-9:00。

食堂は広く、座敷席と椅子席があります。

椅子席は窓際で数が多くないので足の悪い人に譲りましょう。

座敷席は長テーブルが並んでおり、部屋の端から座布団を自分で持っていきます。

混みあうと相席になったりしますが、それなりに人の入れ替わりもあります。

食事はバイキング形式で、メニューは夕食朝食とも似たような和食でした。

食堂の人に食事券を渡すと、ご飯と味噌汁をよそってくれます。

おかずは自分で好きなものを選びます。

夜であれば外の屋台で食事をとってももちろんOKです。

雨が降っていなければゆっくり見たかった。

本宮正殿

本宮に上がって正面に見えていた御本殿のある場所。

既に多くの人が参拝に訪れ賑わっています。

社務所や御祈願受付窓口もここ。

翌朝の神札受け渡しの場所です。

22:00からは正面の舞台で宵宮神事が執り行われます。

奥の両脇には五色のローソクを奉納する場所があります。

こちらは時期に関係なく常設です。

五色ローソクは一箱500円。

この一箱の中に、両脇分(2か所)のローソクが入っています。

火を点け奉納する手順があるので、案内板に従います。

しかしこの日は流石に参拝者が多くローソクを刺す場所があっという間に埋まってしまうので、燃え尽きる前に係の人が火を消し引っこ抜いていました・・・。

何とも言えない気持ちです。

また、神幸祭に奉納する、紅くて大きなローソクに願い事を書いている人たちも。

必ず願いが叶うローソクなのだそう。

私も紅ローソクに願いを書くことにしました。

2本セットで2,000円。

マジックで書くのですが、軍手が置いてあるので軍手をはめて書いた方が良いです。

うっかり触ってしまうとマジックが手について真っ黒になってしまいます。

係の人にローソクを預ける時も、ローソクの上の方を持つことをお勧めします。

※紅ローソクの奉納は、奥宮にも受付があります。

奥宮では、自分でローソクを刺す場所を選ぶことができます。

奥宮への参拝

奥宮へは本宮を出て裏手の道から向かいます。

10分くらい歩くと奥宮が見えます。

建物が大きすぎて写真に収まらない。

駐車場広い!

そしてほとんど埋まっています!

帝石越路原プラントが見えます。

かっこいい!

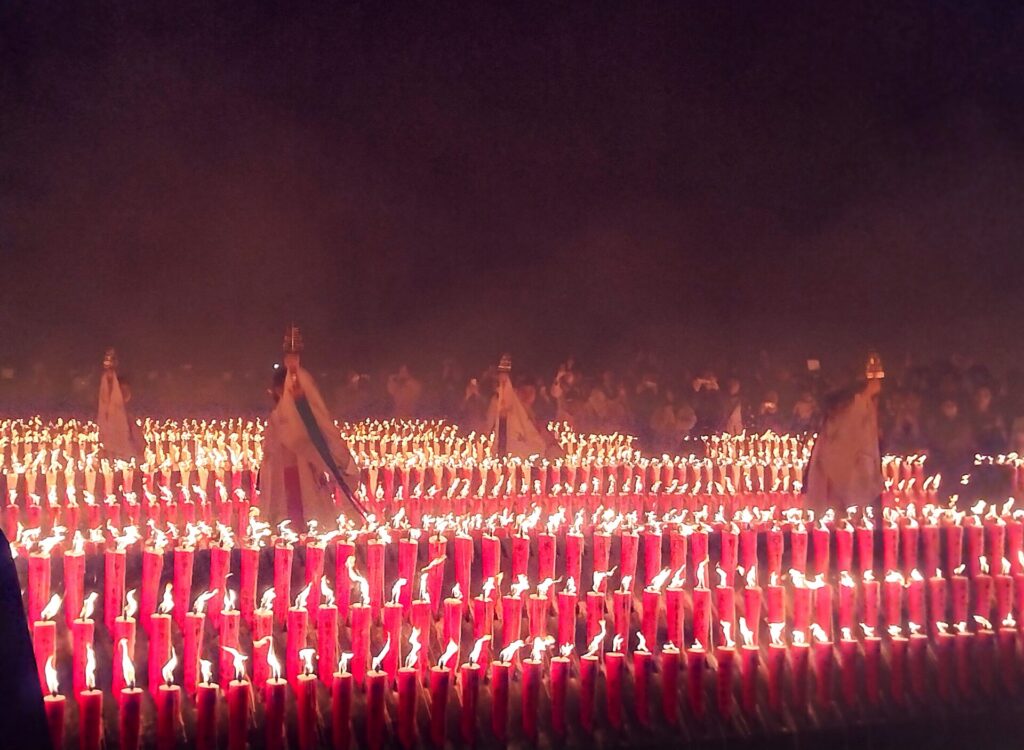

そして神幸祭のメインイベントのローソク畑もここにあります。

願いを込められた紅ローソクたちが点灯待ち。

この頃になると、あれだけ酷かった雨もほとんど止んできました。

神の御業でしょうか。

遠くで花火も打ち上がります。

案内のしおりにはローソク点灯は19時からと書いてありましたが、灯し始めたのは20時を過ぎてからでした。

大量のローソクを一気に点けることはできないので、神社関係者の方々が手分けをして一つ一つバーナーを使って灯していました。

全てを灯すには暫く時間がかかります。

倉庫のような建物に守られて、旧奥宮があります。

こちらでは巫女さん達が浦安の舞を奉納したり、休憩したりを繰り返していました。

大量のお供物が供えられ、そして参拝者の行列。

参拝する手前で、係の方から玉串とお供物引換券をいただけます。

参拝後、この引換券を本宮の交換所へ持っていくと、お供物のお下がりをいただくことができます。

お土産ができました。

本宮の宵宮神事

21:50頃から本宮で宵宮神事があるので、少し早めに行くと既に人が集まりだしていました。

翌朝に受け取る神札の御祈願を行うので、なるべく参加しましょう。

※宿泊しない人も御祈願を受けられ、神札は神事の後、夜のうちに受け取れます。

所要時間は1時間くらいで、祝詞奏上や舞が奉納されます。

また、途中で自分の名前と御祈願の内容を読み上げられますが、神職複数人で行うため、自分の名前が読み上げられたか良く分からなかったりします。

床に座りっぱなしなので、つらくなったのか途中退席する人もいました。

ふたたび奥宮へ

宵宮神事終了後ふたたび奥宮へ向かうと、ローソク畑の明かりが増えてきました。

しかし灯っていないものも沢山残っています。

点灯作業はまだまだ続いていました。

23:30頃からは、このローソク畑の通路で巫女さんたちが神楽舞を踊ります。

幻想的で、演出としてもよく考えたものです。

外国人とか絶対こういうの好きだと思います。

なぜかこのお祭りに外国人観光客らしき人は見ませんでしたが。

まぁ、このまま日本人のためのお祭りであってほしいです。

ローソク畑の間を歩いていると、当然暖かい、というか熱い。

それなりに道幅はありますが、こうやって見ると衣装に火が移らないのかなと気になります。

一般参拝者でも過去に服などに燃え移った事故は起きなかったのでしょうか。

かといって神経質になってこの趣深い光景が見られなくなるのも嫌ですが。

夜空に現れる火の鳥

巫女さんたちの舞が始まる前あたりから、上空に白く発光する鳥が現れます。

気づいた人は歓声を上げ、それに反応し周りの人も空を見上げます。

火の鳥と呼ばれていますが謎に包まれた存在で、ネット上でも様々な考察がされていますが、確定的な情報は見当たりません。

現れるのはこの神幸祭の夜のみとのこと。

いつから存在が確認されるようになったのかも不明。

沢山現れる年もあれば現れない年もあり、数は年々減っているとも言われています。

今回見ることができたのは2羽でした。

一説には、全国の神々がこの神幸祭に集まり、火の鳥の導きで出雲大社の神在祭へ向かうとも。

自然現象のためか、宝徳山稲荷大社では火の鳥のことは公式情報として扱っていないようです。

この夜、火の鳥はローソク畑や駐車場の上空を旋回していました。

遠くへ飛び去るということはなく、同じ個体が煙に消えたり現れたりを繰り返していました。

深夜0:00から明け方6:00までは奥宮で暁之儀という神事が行われます。

神幸祭で最も重要な儀式とのことですが、火の鳥に気を取られている間、もうそちらには人だかりが出来ており入る隙が無くなっていました。

そろそろ疲れて来たので寝ることにしました。

よまつり夢の跡

翌朝、6時過ぎに自然と目が覚めたので、奥宮へ行ってみることにしました。

ひんやりとした静かな空気を感じます。

奥宮への道ってこんな田舎の景色。

暁之儀は終わっており、もう誰もいません。

紅ローソクは全て燃え尽き、残された大ローソク。

願いはきっと叶うことでしょう。