伊豆諸島には現代まで続く不思議な風習があります。

中でも、一部の島では新暦または旧暦の1月24日前後には、夜間の外出を控え家で静かに過ごす習わしがあります。神津島では「二十五日様(にじゅうごにちさま)」と呼び、現在も旧暦で行われています。

今年、実際に神津島へ訪問し見聞きしたことをまとめました。

神か悪霊か?神津島の二十五日様

旧暦1月24・25日に海から来訪する二十五日様。

この期間は日が落ちたら、島民も観光客もみな家や宿に籠り、外に出てはならず、室内の光も外に漏らしてはいけません。

人々は早々に床に就きます。

夜間、神職は海から訪れる二十五日様を物忌奈命神社へ迎え、村内の道祖神を巡ります。

そしてこの時期は島の人々は日中も海や山に入ることや畑仕事を行うことを避けます。

海を見ることも良くないとされています。(かなり無理がありますが。)

二十五日様とはいったい何者なのか。

はっきりとしてはおらず、かなり端折っていますが概ね以下の諸説があるそうです。

- 日本神話に登場する猿田彦大神という説

- 江戸時代に大島の悪代官を殺害し、追手を逃れ海に遭難した25人の亡霊という説

- 上記の悪代官の亡霊という説

(ウィキペディアもご参照どうぞ)

実際に私が島民の方から直接聞いたのは1と2でした。

1の根拠としては、昔は二十五日様を迎えるにあたってお餅をついて準備をしており、今でも神棚に鏡餅をお供えしています。

島の商店でも鏡餅が売られていました。

もし悪い存在であれば、お供えなんてしないでしょう、とのこと。

2の根拠は、村史からとのこと。

(宿泊先の神棚。鏡餅はちょっと古そうでした。)

(宿泊先の神棚。鏡餅はちょっと古そうでした。)

二十五日様の時期の訪島計画

今回、旧暦1月24・25日にあたる2月21・22日に前後1日ずつくっつけて三泊四日で訪れることにしました。

前日は三夜待ち、後の日を子だまりと呼ばれます。

三夜待ちは来たる二十五日様に備え、思いっきり夜更かしして騒いで良い日、子だまりは、引き続き子どもたちは早く寝る日とのこと。

島の人々にとって、きっと重要な時期。

風習は尊重したいので行動制限について調べたのですが、どこまで許容されるかいまいち分かりませんでした。

旧暦の1/24の夕方から備え始めて、1/25は外に出るのもあまり良くないのかな?食事や食料調達はできるのかな、とネットで調べてもはっきりした情報が出てきません。

なので訪れる前に念のため神津島観光協会に問い合わせて日程や例年の様子等を確認しました。

問い合わせた内容は以下の通りです。

※問い合わせたのは昨年。

三夜待ちは2/20となりますでしょうか。

旧暦24日の夕方から夜間は外出禁止とのことですが、翌日25日も終日、基本的に外出は控える方がよろしいでしょうか?

旧暦1月24日、25日は海や山畑に入ると祟りがあると言われています。

また、夜間外出は神事に影響がありますのでおやめください。

海・山・星などを見にいらっしゃるようでしたら、この期間のご来島はお勧めいたしかねます。旧暦25日は不要な外出は控える方がよいでしょうが、日中の商店でのお買い物や、ランチに出かけることについては気にされない島民もいらっしゃいます。

大型客船の発着や観光協会の窓口業務は時短でもなされるようでしたが島民の方々は本来お仕事はお休みかと存じます。

飲食店や商店などは、やはり休業となりますでしょうか?

飲食店や商店などは休業または時間短縮で営業します。

(飲食店はランチのみ、ディナー休みなど)

温泉保養センターは16時に受付終了し、17時営業終了です。

観光協会については、16時営業終了で、星空観賞会は中止です。

神事の準備などありますので、2月20日から23日まで立ち入りはお控えいただくのが良いと思います。

特殊な時期なので、あえて狙って行くにしろ普通に観光目的で行くにしろ、事前に下調べをしておいた方が良いです。

神津島沖でのマグロ漁船座礁事故

実は昨年2024年3月3日、ちょうど三夜待ちの日に神津島沖で25人が乗ったマグロ漁船が座礁し、1人が亡くなるという痛ましい事故がありました。

船員は神津島の人ではなく鹿児島の船で、日本人とインドネシア国籍の人たちが乗っていたそうです。静岡の港から南米沖へ向かうところ、エンジンの故障で航行不能になり島の北側で座礁してしまいました。ヘリコプターで助けられた24人は神津島に運び込まれましたが、1人は救助の際に海に投げ出され行方不明に、その後発見され死亡が確認されたとのこと。

エンジンの故障の原因は分かっておらず、船体は二つに割れていました。

当時はあまり大きなニュースにはなっていなかったように思いますが、ネット上で検索するといくつか記事が出てきます。

時期と25人という偶然から二十五日様の関連を想像するのは、風習を知る人のみです。

インドネシア・バリ島のニュピとの比較

インドネシアのバリ島にも毎年3月頃、ニュピと呼ばれる外に出てはいけない日があります。

こちらはバリ・ヒンドゥーの信仰によるもので、サカ暦(インド国定暦)の元旦、バリ島の人々は外出をしてはなりません。

この日は飛行機も飛ばず国際線の発着がありません。

インターネットの使用も制限されます。

観光客も例外ではなく、私も過去にニュピを体験しました。

1日ホテルで過ごすので、前日にスーパーで食料などを買いこみました。

ニュピ当日、ホテルでは内側からシャッターが下ろされ、外の様子が見られません。

ただし従業員は常駐しているので朝食の提供や、何かあった時の対応はしてもらえます。

敷地内にプールがあったので、欧米系の観光客はプールでのんびり過ごしていました。

当時は照明は使えず日が落ちれば寝るしかありませんでした。

神津島の二十五日様で制限が厳しいのは2日間の夜間のみ。

けれど屋内から外に光を漏らさなければ電気もネットも使えるし、飛行機やフェリーも普通に発着するので、ニュピと比較すると大した不便さではないですね。

神津島到着初日

2月19日22時、東京発のフェリーで向かい、翌20日10時頃、神津島に着きます。

島に近づくにつれ揺れが大きくなっていきます。

船酔いしやすい場合は酔い止め必須です。

通常は神津島港に着くのですが、この冬の時期は強風で海が荒れ、港が波をかぶりまくるので、島の反対側の多幸湾に到着することが多いです。

多幸湾からはバスがあるのですが、気づかず乗れませんでした。

調べてみると徒歩で村内までは1時間弱。

行けない距離ではないかな、と歩いていたところ、

後ろから車で追い抜いて行った島民の方がバックで戻って拾ってくれました。

ご親切大変ありがたかった。

車に乗せてもらって分かりましたが、坂道がきつく徒歩は結構無謀でした。

無理せずタクシーを呼びましょう。

宿に荷物を預けた後、島内を歩いてみることにしました。

島民の方のお話

個人商店に立ち寄り買い物をした際、店主のおばあさんに営業時間を確認しながら二十五日様の話を聞きました。

おばあさんにとってはいつもより早くお店を閉められるので二十五日様は楽しみな日、とのことでした。(閉店時間は来客の様子を見て決めるそうです。)

ちなみに神津島の商店は本土より少し早く朝8時くらいから開いているお店があります。

島唯一の100円ショップ、キャンドゥも朝9時から営業です。

海や登山へ行く人たちのためでしょうか。

また二十五日様の日には、この時期の強風もピタッと凪いでいたようですが、最近は温暖化の影響もあってかそうでもなくなっている、とも。

その後、郷土資料館へ。

一通り展示を見て回った後、職員の方とお話をしました。

この日、島の風速は約10m。

「こんなに風が強いと外出したくもなくなりますよね」と尋ねると、これは島の方にとっては普通で前日は25mくらいあったとのこと。

そして、明日から二十五日様が始まるので注意してください、と。

ただし風習は10年前よりはだいぶ薄まってきているとの話でした。

また今夜であれば星空を見ることも可能と確認をとりました。

お礼を言い、資料館の横から物忌奈命神社への裏参道を進みました。

物忌奈命神社

島内にある神社の中で中心的な社、式内名神大社。

島を訪れたら一度は参拝しておきたい。

御祭神の物忌奈命は事代主命の息子、更に出雲大社に祀られている大国主命の孫にあたります。

表参道が素敵です。

この日は物忌奈命神社を訪れると人はおらず静かでした。

参集殿はありますが普段は無人のよう。

これから迎える準備などはまだ見られませんでした。

三夜待ちの夜

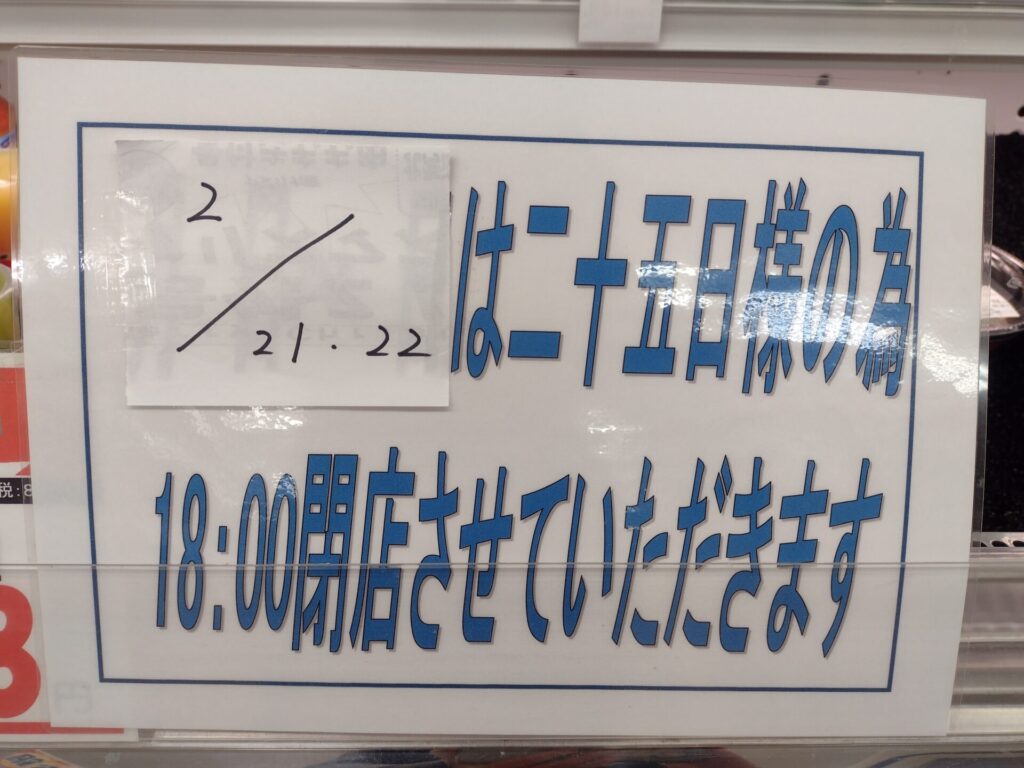

島唯一のスーパーまるはんへ行くと、こんな案内が貼ってあります。

お弁当は早めに無くなるので、観光客は早めに確保しましょう。

日が落ちてからは、ほかの宿泊者とともに星空の良く見えるよたね広場へ行きました。

相変わらず冷たい風の吹く中、広場への道は途中、街灯の無くなる場所もあります。

懐中電灯必須。スマホのライトでも可。

普段見ることのできない星まで見える、美しい星空。

寒すぎて10分くらいで満足して帰りました。

真っ暗闇なので、可能であれば誰かと一緒に訪れた方がよさそうです。

村内では、あるお店では夜遅くまで思い切り音楽をかけてダンスパーティーをしている様子も見られました。各家庭でも楽しく騒いだり夜更けまでお話をしたりしているのでしょうか。

二十五日様の一日目

二十五日様の当日、午前中に物忌奈命神社を訪れると竹で作られたいぼじり(いもじり)と呼ばれるものが沢山立てかけられていました。

魔除けの意味を持つこのいぼじりは民家などの戸口にも立てかけられます。

神社のいぼじりは神職の方が作るようですが、民家のものは住民の方が作るそうです。

いぼじりは二十五日様が明けると、村の子どもたちが民家を巡り集めてチャンバラをして遊んだりするようです。

詳しい人にお焚き上げをするのかを聞きましたが、特にそうとは言われませんでした。

海から訪れる二十五日様をお迎えするにあたり、神津島港の漁協のあたり?にゴザが準備されるようです。

「ちょこっと置いてあるだけですよ」と聞いたのですが、見つかりませんでした。

日が落ちる前、島内にはほとんど人の姿が見られなくなります。

二十五日様が訪れる夜がやってきます。

外には出られないので分かりませんが、きっと島中の光が消え静けさに包まれているのでしょう。

二十五日様の二日目

二十五日様の2日間は日中も静かに過ごす日とのことですが、この日は土曜日。

地元の子どもたちが元気に遊んでいました。

外に出ると相変わらず強風。

海を見るのは良くないと言われていますが、せっかくなのでガン見してみました。

ただただ寒かっただけです。

二十五日様の巡るルート

本来、家の門戸を固く閉じ早く就寝しなければならない風習のため、島民や観光客にとっては二十五日様の神事の詳細は知るすべがありません。

島内で聞ける話は、過去に研究者がまとめた資料や伝聞を基にしているのでしょう。

万が一人に見られた場合、神事は最初からやり直さなくてはいけません。

しかし翌朝、村内で道祖神を巡ったという形跡を見つけることができます。

よく見ると道祖神の周りにお米が散らばっています。

神職の方がお米を撒くようです。

少なくとも、1日目にこのルートは通って行ったようです。

(黄色マーカーで塗った道。)

ちなみに私が宿泊した宿のすぐ側にも道祖神があるのですが、2日間とも形跡はありませんでした。

のぞき見しようとする観光客を警戒されたのでしょうか。

子だまりの日

二日目の夜を越え、晴天で迎えた朝。

多幸湾10時30分発のフェリーで帰路につきます。

多幸湾へは、神津島港から9時5分にバスが出ており、運賃は200円。

神津島空港行きも同じバスに乗ります。

フェリー乗船を待っていると、二人の係員が二十五日様の話をしていました。

一人は地元の人、もう一人はそうではないよう。

話に混ざりたくてウズウズしてしまいました。

知らずに訪れる観光客が多い

私はあえてこの時期を狙って神津島を訪れたのですが、宿で出会った宿泊客のほとんどが知らずに訪れていました。オカルト好きな学生さんが一人いたくらい。

「ほとんど調べてこなくて・・・」

「こういう風習があるのは知っていたけど今日だとは思わなかった」

正直、島の人たちは風習に従っていますが、守らない人や外から訪れる人たちに対しての強制力は無いようで、タブーとされることを気にしないで行う人もいます。

「どうなっても知らないよ・・・」と言われながら。

1.登山しちゃう人

二十五日様の2日間は、海や山に入ると祟りがあるとされています。

しかし同じ宿に泊まっていた人は天上山へ登ったようでした。

天上山へ向かうバスも走っているので禁止されている訳では無く、自己判断ということなのでしょう。

少し話はズレますが、この2日間は公共工事も中止になるので、これも自己責任ですが工事中で通行禁止の道路を歩いて通る人もいます。

2.夜間に外出した人の話

星空撮影を目的に訪れ、到着してから事情を知ったという人の話。

せっかく一眼レフカメラを持ってきたのに、滅多に来られる場所ではないし・・・と迷っていたら、二日目も0時を過ぎれば出ても良いのでは?という意見を聞き、真夜中4時頃、よたね広場へ一人で撮影に出たとのこと。

闇夜の中シャッターを切り、ピントを合わせている最中

「もし今自分の身に何かが起きて助けを呼んでも、誰も出てきてくれないのかも」

そう思うと急に怖くなり、早々に切り上げてきたそうです。

行動制限の中で楽しめること

神津島は冬は観光客は少ないです。南の島ですが意外と寒いし。

ですがオーバーツーリズムに悩まされる昨今、日常から離れてのんびり過ごすには意外と穴場かもしれません。

しかしこの時期、海や山に(本来は)入ってはいけない、星空も見られない、夜は外食もできないとなると、観光客は何を楽しむことができるのでしょうか。

★温泉保養センター

営業時間は短縮されていますが、内風呂と露天風呂に入ることができます。

ただし露天風呂は混浴のため水着が必要。

持参していなくても購入することができます。

(それっぽい下着でもバレないかもしれません。)

逆に内風呂は水着を脱がなければいけません。

また、冬なので露天風呂はちょっと寒いかもしれません。

二十五日様の前後、三夜待ちや子だまりであれば夜まで営業しているので、露天風呂から星空を眺めることもできます!

注意事項としては、併設の食堂は冬期はお休みしているようです。

★島の歴史・風土を知る

観光地へ訪れて、地元の郷土資料館へ行く人は少ないのではないでしょうか。

通常の時期であれば関心は薄いでしょうが、せっかくの二十五日様の時期。

土地の歴史に触れてみるのはいかがでしょう。

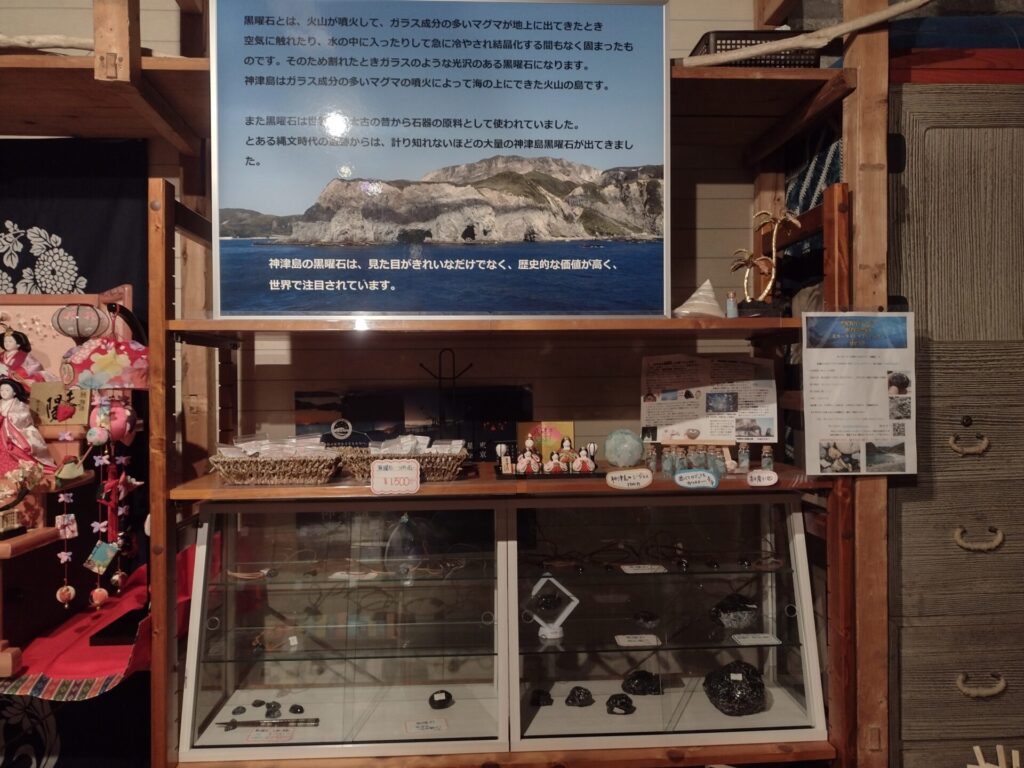

神津島村郷土資料館はそれほど大きな建物ではありませんが、島の昔の生活や、島で採れる黒曜石について知ることができました。

職員の方も親切です。

もう少し島の事が知りたい時は、よたね広場の近くにある神津島村図書館にも立ち寄ってみては。

★お土産屋さんや商店

この時期でも日中お店は開いています。

神津島のお土産屋さんは少なく、神津島港の近く、神津本道のT字路にある「おみやげ黒潮」「丸島土産店」が分かりやすい存在です。

この2軒は並んでいますが、少し品揃えが違うので比較して覗いてみましょう。

海産物をお求めの方は、よっちゃーれセンター1Fへ立ち寄ってみるのがオススメ。

また、住宅地の方には個人商店が点在しています。

中でも個性的なのは、こちらのお店。

神津島産の黒曜石を購入できる、石蔵というお店。

建物は蔵ですが、「OPEN」と札がかかっていれば、扉を開けて中に入れます。

通常、無人なので店員さんからのプレッシャーを気にせずゆっくり商品を見ることができます。

黒曜石だけでなく、ハンドメイド品や雑貨なども扱っています。

お会計は、はす向かいの松村商店さんへ。

こちらの黒曜石の商品は神津島のふるさと納税の返礼品にもなっています。

私も一つ購入しました。

ネックレス2,900円。

神津島で採れる黒曜石は純粋な真っ黒ではなくスノーフレーク?というのでしょうか。

お好みのものが見つかるとよいですね。

★アシタバ料理をつくる

伊豆諸島の名産の一つにアシタバ(明日葉)があります。

せっかくだしアシタバ料理を食べたい。

しかし郷土料理を食べられる居酒屋は夜の営業が多い。

スーパーにもアシタバは売っていません。

なんでも、島の人々にとってアシタバは、そのへんに生えているのでわざわざ買わないとか。

希望を捨てきれず彷徨っていたら、農協を発見しました。

ここにアシタバがあるかもしれない!

ありました!

少ししなびていましたが、水に浸けるとシャッキリします。

宿泊先でキッチンを借りて、アシタバの塩昆布和えを作ることができました。

(農協の近くにキャンドゥがあるので塩昆布も調達できます。)

風味豊かで美味しかった!

アシタバを使ったお土産もいろいろあります。

★多幸湧水

多幸湾から帰る際に立ち寄りたい場所。

「東京の名湧水57」の一つに数えられています。

神津島は、伊豆諸島の水配り神話の舞台でもあり、良質で豊富な湧き水が自慢。

水道水ですら美味しいという人がいるほど。

そんな神津島で、地元の人も汲みに訪れるというのが、この多幸湧水。

スカッと晴れていたこともあり、気持ちの良い場所です。

コップが置いてあるところで飲み水を汲むことができます。

お水の味は、いつも飲んでいるミネラルウォーターとも違うような。

★やっぱり島民の方とお話

せっかく1年の中で特別な時期に訪れるのですから、タクシーの運転手、お店の人、宿泊先のご主人などに二十五日様のお話を聞いてみましょう。

二十五日様って一体何なのか、島民の方々はどのように過ごすのか、など興味津々に尋ねると親切にお話してくれます。

もちろん普通に観光スポットや美味しいお店などの情報も聞いてみましょう。

お土産でオススメされたのは「赤イカの塩辛」。

辛口・中辛・甘口の三種類がありますが、まずは中辛を試してみては。

要冷蔵ですが、冬であれば温まらないよう気を付ければ大丈夫です。

気になる方は、よっちゃーれセンターで保冷バッグも購入できます。

冷凍して持って帰る人もいるとか。

また、フェリーには冷蔵コインロッカーがあります。

喧嘩したとかでスーパーには売っていません。

余談:ちょっとした現象

(詳しくはこちらの記事)

二十五日様の一日目に、たまたま宿泊客との話題でこれを見せる機会がありました。

その時は気泡すら入っていない玉だったのですが、翌々日の朝、チェックアウト前にふと見るとこんなに水が減っていました。

二十五日様と関係があるのか無いのか分かりませんが、不思議です。

気になるので、ちょっと京都へ行って新しいものと交換したくなってきています。

参考にならなかった図書

二十五日様という神事は土地の風習であり、賑やかなお祭りではなく、性質上芸能要素はありません。その意味では記事として取り上げるには退屈なのかもしれません。

書籍をいくつか調べたところ下記の資料には紹介がありませんでした。

しかし二十五日様に関心のある方には気になる本もあるかもしれません。